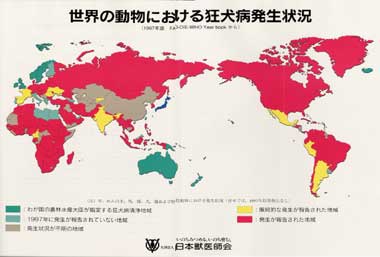

狂 犬 病源 宣之(岐阜大学農学部 獣医公衆衛生学講座) はじめに 狂犬病は、犬あるいは動物だけの病気ではなく、人を含めた全ての哺乳類が感染し、発病すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示してほぼ100%死亡する極めて危険なウイルス性の人獣共通感染症です。本病は、約4,000年前から人類に知られていましたが、高度な医療が確立した現在も、世界では毎年約50,000の人と十数万の動物が発病死していると推定されています。 病原体 狂犬病の病原体はウイルスで、粒子の大きさは85 x 180nmで、比較的大きな弾丸状のウイルスです。分類学的には、インフルエンザや麻疹などと同じマイナス一本鎖のRNA遺伝子に持ったモノネガウイルス目、ラブドウイルス科、リッサウイルス属に分離されます。 発生状況 図1は、1997年の世界における狂犬病の発生状況を示したものです。各国の公式発表に基づき、発生の程度が色分けされていますが、実際はさらに多く、

図1 世界の狂犬病発生状況(日本獣医師会雑誌、52:1999より) インドでは毎年30,000人の死亡が報告されています。狂犬病ウイルスの感染源動物は、先進国では主に野生動物で、北米では特にアライグマ、スカンク、キツネ、食虫コウモリ、ヨーロッパではアカギツネが中心になっています。一方、発展途上国では、主に犬や吸血コウモリ(中南米)で、人での発生の90%以上がこれらの国々で起こっています。 図2は、わが国の発生状況を示しています。わが国では、1920年代に年間約3,500件の発生がありましたが、1922年に家畜伝染病予防法が制定され、犬にワクチン接種が義務付けられてから約10年で年間数件の発生までに激減させています。その後、太平洋戦争で予防対策が疎かになったとたんに約1,000件の発生が見られています。しかし、1950年に狂犬病予防法が施行され、犬に年2回のワクチン接種が義務付けられたところ、1956年の6頭の犬の発生を最後に、1970年にネパールで犬に噛まれた青年が帰国後発病死した1件を除き、今日まで、狂犬病の発生を許していません。このことは世界で稀な快挙と言えます。しかし、日本を取り巻く国々では、未だに本病が多数発生していること、中でも年々交流が盛んになっているロシアや東南アジアなどでは多数の発生が報告されており、何時侵入されてもおかしくない状況にあると言えます。なお、この図から動物(ほとんどが犬)と人の発生数が平行しており、犬での予防の大切さがこれでもうかがうことが出来ます。

図2 日本における狂犬病の発生状況(1897〜2001年) 症 状 狂犬病ウイルスは、主に発病動物に噛まれ、唾液中に排出されるウイルスが傷口より体内に侵入することにより伝播されます。体内に侵入したウイルスは、末梢神経を介して中枢神経組織に達し、そこで大量に増えてさらに各神経組織へ伝わり、唾液腺で増殖します。発病した人や動物は咽喉頭の麻痺により唾液を飲み込むことが出来ず、結果としてウイルスは唾液と共に体外に排泄されることになります。潜伏期間は、長く一定せず平均で1〜2ヶ月を要しますが、時には7年間の例も人で報告されています。発病すると、物事に極めて過敏になり、狂躁状態となって、動物では目の前にあるもの全てに噛みつくことになります(狂躁型)。その後、全身麻痺が起こり、最後は昏睡状態になって死亡します。発病後終始麻痺状態の動物も15〜20%認められます(麻痺型)。図3は、タイで撮影した狂躁状態の発病犬です。他の動物や人も基本的には犬とほぼ同じ経過で発病死します。豚や馬では狂躁型が、牛では麻痺型が多く認められます。人は、水を飲む時に、その刺激で咽喉頭や全身の痙縮が起こり苦痛で水が飲めないことから「恐水症」とも呼ばれています。

図3 狂犬病で発病した犬 診 断 咬傷事故を起こした動物は、捕獲後2週間の係留観察が義務付けられています。発病した場合、直ちに殺処分し脳組織を診断に用います。感染動物の脳組織をスライドに圧片し、蛍光抗体法でウイルス抗原を検出する方法が、約1時間で判定出来ることから、世界で最も一般的に用いられています。その外に、ウイルス分離、遺伝子診断も使われています。生前診断はいずれの方法でも検出率が低く、実用化されていません。 予防・治療 日本の発生状況の推移から、本病の予防にワクチン接種が極めて効果的であることが明らかです。予防には2つの方法が行われています。1つは、他の感染症で一般的に行われている感染前(暴露前)接種です。人での感染のほとんどは犬が感染源となっているので、人における本病の予防には、猫にワクチンを接種しなくても、犬にワクチンを接種することで十分に予防効果があると言えます。また、人では流行地への旅行者、研究者、獣医師などに接種することが勧められています。他は、感染動物に噛まれた後(暴露後)での接種です。本病は潜伏期間が長いので、咬傷後、傷口を丁寧に洗浄し、ワクチンを接種することで発病を十分防ぐことが出来ます。その際、0, 3, 7, 14, 30日の5回接種が行われており、場合によっては90日目に6回接種をすることになっています。初回接種時に人狂犬病免疫グロブリン20IU/kgの併用をWHOは勧めていますが、現在国内では入手出来ません。なお、海外では、係留されていない犬、猫、リスなど飼い主の分からない動物には、気軽に近づかないことです。 不明な点がありましたら。以下に連絡をしてください。 源 宣之(岐阜大学名誉教授 専門分野:人獣共通感染症学) |

||